文、攝:Alex

▲Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | C

廣角變焦鏡因為實用性高,用家數目眾多,因此成為「廠」家必爭之地。單講 APS-C 片幅 Sony E 接環,原廠與獨立鏡廠都有提供選擇,而最新推出的 Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary(定價:HK$5,360)面對強敵林立的市場,選擇了以超的骰體形為最大賣點,260g 的淨重與 64mm 的長度,絕對能吸引追求輕便的用家的眼球。

▲配合 Sony A6700 使用,外拍非常輕鬆。

儘管目前是全片幅機當道,但原廠及獨立鏡廠都沒有忽略 APS-C 市場。單以針對 Sony E 接環的恆定光圈超廣角變焦鏡來說,原廠便有 Sony PZ 10-20mm F4.0 G 電動變焦鏡,獨立鏡廠則有 Tamron 11-20mm F2.8 Di III-A RXD 與 Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | C。

▲在 APS-C 市場上,針對 Sony E 接環的恆定光圈超廣角變焦鏡便有 3 支選擇。

這 3 支鏡的規格看似接近,但其定位都算有一定的差異。最明顯是 Sony PZ 10-20mm F4.0 G,最大光圈只有 f/4 卻配備電子變焦設計,較適合拍片為主的用家。Tamron 與 Sigma 的焦段比較近似,但 Tamron 覆蓋的焦段偏向「遠攝端」,而 Sigma 則輕微偏向「廣角端」。始終 Tamron 覆蓋的焦段相對較闊,長度與直徑都比 Sigma 多一點也屬合理。3 鏡的其他差異,大家可從下表了解。

| 品牌 / 型號 |

Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | C |

Tamron 11-20mm F2.8 Di III-A RXD |

Sony E PZ 10-20mm F4 G |

| 定價 | HK$5,360 | HK$6,380 | HK$5,690 |

| 推出日期 | 2023 年 10 月 | 2021 年 6 月 | 2022 年 6 月 |

| 等效焦距 | 15-27mm | 16.5-30mm | 15-30mm |

| 光圈 | f/2.8 - f/22 | f/2.8 - f/22 | f/4 - f/22 |

| 光學結構 | 10 組 13 片 | 10 組 12 片 | 8 組 11 片 |

| 特殊鏡片 | 3 x FLD、1 x SLD、4 x ASPH | 1 x XLD、2 x LD、2 x ASPH | 1 x AA、2 x ASPH、1 x ED |

| 光圈葉數 | 7 片 | 7 片 | 7 片 |

| 驅動 | 步進式摩打 | RXD 摩打 | 2 x 線性摩打 |

| 最近對焦距離 | 11.6 (W) - 19.1 (T) cm | 15 (W) - 24 (T) cm |

20cm (自動對焦) 13 (W) - 17 (T) cm (手動對焦) |

| 最高放大率 | 0.25x-0.14x | 0.25x |

0.14x (自動對焦) 0.18x (手動對焦) |

| 濾鏡尺寸 | 67mm | 67mm | 62mm |

| 直徑(最大) |

72.2mm (Sony E 版本) |

73mm | 69.8mm |

| 長度 | 64mm |

86.2mm (Sony E 版本) |

55mm |

| 重量 |

255g (Sony E 版本) |

335g | 178g |

| 註:Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | C 還提供 L 接環及 Fujifilm X 接環版本。為方便比較,上表僅列出 Sony E 接環版本的規格。 | |||

▲裝上遮光罩後鏡頭尺寸依然迷你。

鏡身設計超簡潔

作為一支超的骰小鏡頭,Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | C

上只有最基本的操控裝置是在預計之內,目的是避免誤按或尺寸過小難用等等問題出現。事實上,此鏡鏡身上只設有變焦環與電子對焦環,再無任何按鈕與撥鍵。變焦環位於鏡身前端,採用粗坑紋設計,直徑較大,由 10mm 變焦至 18mm 大約要轉動 75°。對焦環設在近接環位置,坑紋較密。鏡頭整個外殼都由塑膠製造,但手感依然堅固紮實,看上去亦有一定的高級感。

▲鏡身上只設有變焦環與電子對焦環。由 10mm 變焦至 18mm 大約要轉動 75°。

▲鏡身底部的 3 位數代表鏡頭在 2023 年推出。

▲f/2.8、1/1,000s、ISO 100、10mm

使用最廣角及最大光圈拍攝,中間四層高舊式建築的欄杆及窗邊線條都分明俐落。就算左下角的單車車頭部分已超出清晰景深範圍,但實際上亦只是矇了一點點。

▲f/2.8、1/1,250s、ISO 250、10mm

對焦點在近處的照明燈上,但背後的餐枱已變成朦朧。左上角大樹出現很多細小的散景光點,細心看的話會見到不少光點都有亮邊,看來像個冬甩。

外變焦設計但重心沒有明顯偏移

Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | C 採用外變焦設計,鏡身在最短的狀態下焦距為 18mm;轉到 10mm 焦距,鏡身長度約增加

8mm。雖然鏡身長度在變焦之後確有增加,但幅度不大,會使用穩定器拍片的用家,應該不需要再次調校平衡。另一方面,鏡頭可以加裝 67mm 直徑濾鏡,滿足風景拍攝時的不同效果呈現。

▲鏡身在最短的狀態下焦距為 18mm。

▲轉到 10mm 焦距,鏡身長度約增加 8mm。

▲鏡頭可以加裝 67mm 直徑濾鏡,正面亦有刻上型號及產地資料。

全新設計遮光罩

鏡頭遮光罩一般都採用像接環的扭入式設計,但 Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | C

卻改用較罕見的「推入式」(Push-on)設計,廠方聲稱有助令遮光罩變得更細更薄。安裝遮光罩時,大家只需要將鏡身及遮光罩上的記號對齊,再用少少力按壓遮光罩,它就會鎖定在鏡身上。當要拆下時,用家輕力扭動遮光罩就會鬆脫。新設計當熟習之後,確令裝、拆步驟變得更簡單,相信亦能解決傳統扭入式遮光罩容易移位,令畫面出現另一個「黑角」的小毛病。

▲將鏡身及遮光罩上的記號對齊,再用少少力按遮光罩,它就會鎖定在鏡身上。

▲遮光罩完全鎖定在鏡身上的狀態。

▲反裝遮光罩的步驟也一樣,只是記號變成三角形。

▲f/2.8、1/2,000s、ISO 400、18mm

對焦點在查理布朗(左起第三個公仔)身上。雖然最邊角位置的影像有很輕微的鬆散,但成像基本上都能做到「角至角」都清晰。

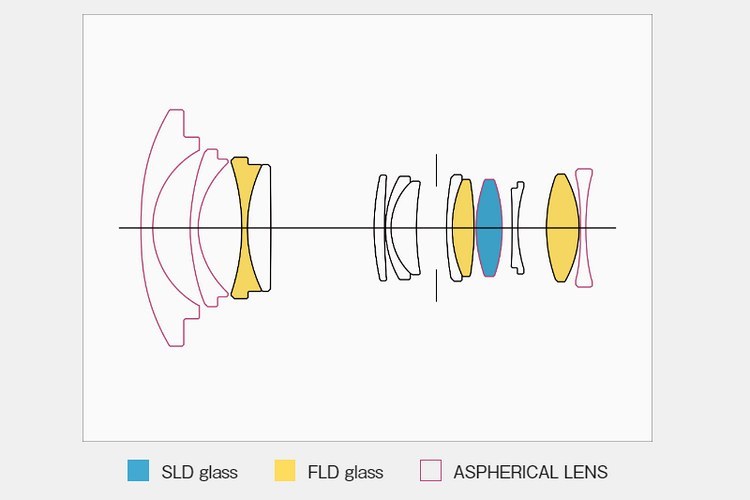

用上 8 片特殊鏡片

Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | C 採用 10 組 13 片結構,其中包括 3 片 FLD 螢級特低色散鏡片、1 片 SLD 超低色散鏡片及 4 片非球面鏡片,內置步進馬達亦提供寧靜和快速的自動對焦。就試用期間的表現而言,鏡頭雖然無用上特別高級的對焦馬達,但都能做到瞬間對焦,亦不覺有「拉風箱」的情況,表現優異。而更出色的是,試相裡面很少見到有紫邊,相信要歸功於

8 片特殊鏡片的色差校正能力。

▲接環邊緣加上了防水膠邊。

▲f/4、1/640s、ISO 400、10mm

收細一級光圈拍攝,銳利度與最大光圈時差不多,不論是主樹幹的紋理及樹葉的線條都十分清晰。留意右上角的樹枝部分,通常這角落位置很容易出現紫邊,但構圖頂端都不見有紫邊,表現出色。

AF 速度測試

▲Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | C 光學結構圖

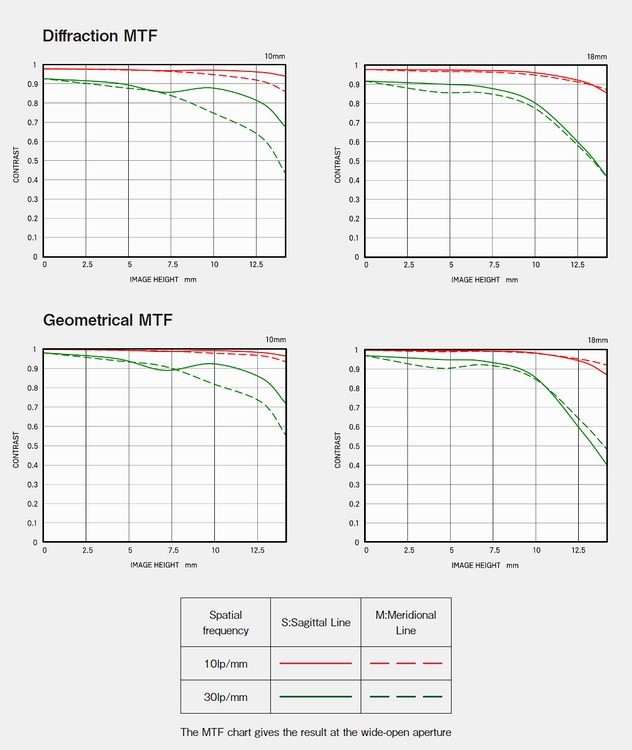

▲Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | C MTF 圖