在資本主義運作之下, 主流媒體 (mainstream) 所宣揚的生活品味, 交際打扮之哲學已幾乎成為我們生活的主調。

那種渲染中產價值觀的媒體資訊如洪水般擁到眼簾,低下階層的衣,食,住問題卻在喧囂中沉澱。

看過窮富翁大作戰後咱們各自返回工作崗位,繼續賺取追不上通漲的工資, 繼續流如行水地購物,消費。

到底我們手持的攝影器材能否發揮其作用, 於media 2.0 世代把沉澱的社會議題帶進受眾的眼簾?

我相信每一個藝術範疇皆有其社會功用, 而Lewis Hine 更是在攝影界其社會價值的表表者。

Hine於美國二十世紀初拍攝工人階級的照片而聞名, 被著稱為"社會紀實攝影"。

一百年前, 新聞資訊並非垂手可得

報章是唯一刋出社會紀實圖片的媒體。

圖片相比文字可於極短時間引起閱者注目。只要圖片能夠打動人心 (但並非過份渲染), 便可導向群眾注意,繼而咀嚼文字, 引起廣泛討論。

因此,百年後的今日, 照片仍站列於不可替代的席位。

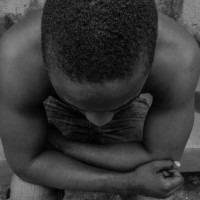

以Hine為例, 他從來不太強調技術層面上的精湛,

旨在得到一張能夠直指人心的照片,令大眾關注工人階級所面對的各種問題。

當然, 社會紀實攝影非只屬於工人階級。

就本港環境而言, 住屋問題, 空氣污染, 教育改革, 貧富懸殊等社會問題亦常見於紀實攝影的主題。

在這攝影運動流行的年代, 我們絕對可以善用手頭上的工具紀錄各種有關社會,民生的問題, 於網路上以各種渠道將其宣告

並引起大眾及媒體的關注, 迫使有關部門介入及處理。

我相信, 攝影並不只是消閒娛樂的產品

且更可成為推動社會進步的武器。