文:Alex

相信影友都習慣替鏡頭加上遮光罩,除了提高拍攝質素,還有保護鏡頭的作用。不過,生態攝影師 Steve Perry 卻發現,在低溫下使用超長焦鏡,長長的遮光罩可能會帶來一個「副作用」,令影象變得朦朧。

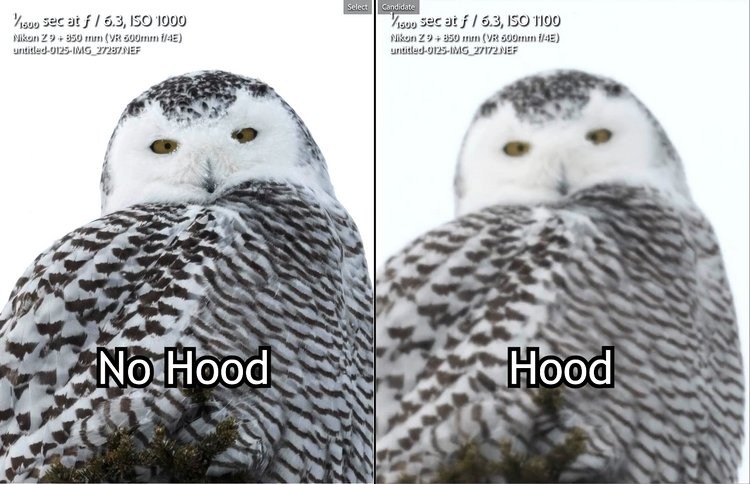

Perry 是在冬季拍攝雪鴞時發現這個問題。他發現使用 AF-S 600mm f/4E FL ED VR 鏡頭加 1.4X 增距鏡(實際拍攝焦距為 850mm)拍攝雪鴞,鳥兒會顯得模糊。他很快又發現,問題是由遮光罩間接造成的;只要將遮光罩拆下來,影像就會再次變得銳利清晰。

▲拆下遮光罩,影像模糊問題立即消失。

▲AF-S 600mm f/4E FL ED VR 的標準遮光罩長約 25cm,直徑達 21cm,非常巨大。

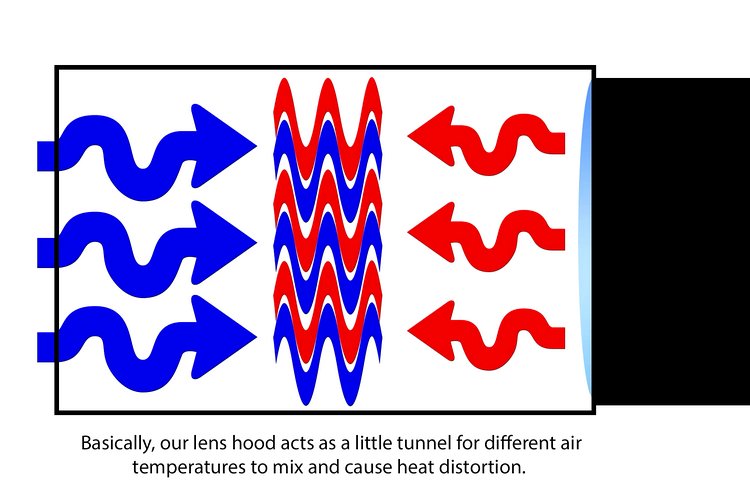

在解釋成因之前,大家要先了解一個物理現象:在炎熱的沙漠及曠野,大家常常會見到遠方的景物彷彿在晃動。原因可能大家都知道,溫度較高的地表將熱量傳到空氣中,空氣受熱後往上升, 過程中會扭曲光線,結果令影像看來搖擺不定。Perry 認為雪鴞的影像顯得模糊,因為超長焦鏡頭的遮光罩往往比較長,有能力「困住」一團熱空氣,但問題是,當時戶外的溫度在攝氏零度以下,那團熱空氣從何而來?

▲有關熱氣流對拍攝造成的影響,有興趣的影友可參考 Perry 這段影片的分享。

經過一輪抽絲剝繭之後,他終於找出「 罪魁禍首」。原來他是一邊駕車,一邊找尋目標;當發現有雪鴞的蹤影,便下車拍攝。重點是,車內開了暖氣,令器材有一定的溫度。如果器材一離開車廂就使用,而外界的溫度是在零度以下,在顯著的溫差之下,鏡頭本身可以變成為一個發熱體,令第一件鏡片周圍的空氣受熱。由於受到遮光罩的「保護」,冷、熱空氣的混合過程被減慢,結果影響進入鏡頭的光線,令影像變得模糊。

▲Perry 認為原因是冷、熱空氣在遮光罩內混合,影響進入鏡頭的光線。

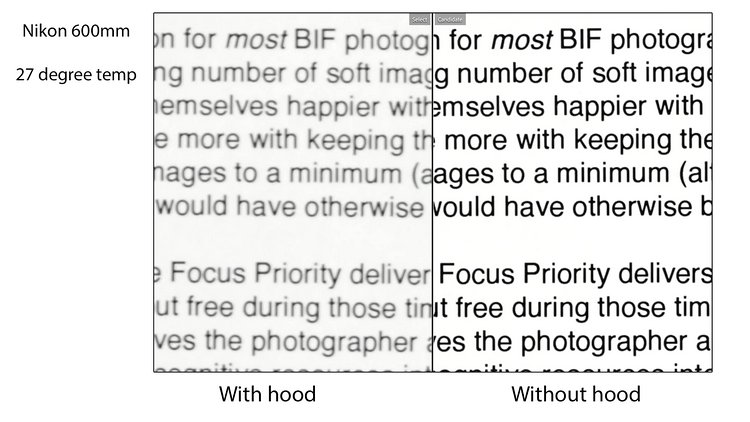

其實影友在雪地拍攝,必須特別注留溫度轉變的問題。Perry 遇到的算是相對較輕微的情況。他建議只要等待 10 至 15 分鐘,便足夠讓鏡頭降溫,問題自然迎刃而解。若然溫度轉變過太,鏡頭則會出現水氣在內部凝結的情況,有機會造成更大的損害。

▲Perry 其後在自家後院測試,分別使用其他品牌的 600mm 鏡頭拍攝,發現問題仍然存在。

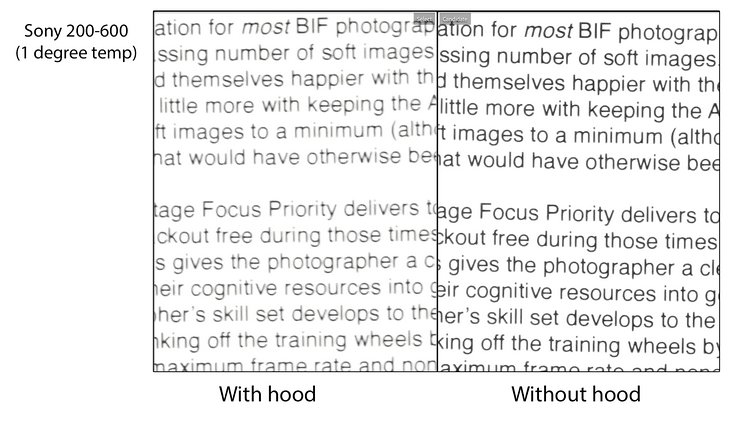

▲即使戶外溫度不同(圖中測試環境為攝零下 3 度),但近似的情況依舊出現。

▲Perry 也懷疑鏡頭的尺寸有影響(冷縮熱脹),於是找到尺寸較小的 Sony 200-600mm 作測試。

來源:Steve Perry