文、攝:mic

攝影其中一個吸引的地方就是可以透過鏡頭,以跟人眼不同的方式,重現這世界。隨著攝影的普及,大家可能對不同鏡頭的效果已是見慣見熟,例如長焦鏡頭特點之一便是壓縮感加上淺景深,不過今次送測的 Canon EF 11-24mm f/4L USM 卻一定是當中例外,以全片幅中史無前例的 11mm,即使用慣超廣角,新鏡相信亦不難為大家帶來視覺上的衝擊。

|

|

| 左為第一代的 EF 24-70mm f2.8L USM,右為 EF 17-40mm f/4.0L USM,可見中間的 EF 11-24mm f/4L USM 尺寸一點亦不小。 |

廣角巨無霸

近期推出的超廣角鏡頭都有相當份量,早前試過重量有 1100g 的 Tamron SP 15-30mm F2.8 Di VC USD 後,今次又有更重的 Canon 的 Canon EF 11-24mm f/4L USM(1180g)。鏡頭雖然沒有 f/2.8 的恆定大光圈,又不設防震,但 11mm 的焦距卻創下的 135 片超廣角的新標準,難怪獨市之下即使定價超過 2 萬,Canon 方面仍不擔心沒有客路。對於用家來說,難免會即時將鏡頭跟售價只約為 1/3 的 Sigma 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM 比較,先不講兩者質素高低,11mm 跟 12mm 僅有 1mm 之差分別會有多大?當中視角便有 126°05' 與 122° 的分別(常見超廣角的 16mm 為 108°10') ,特別是風景又或是室內拍攝,EF 11-24mm f/4L USM 的透視感便會更為強烈。

11mm vs 12mm

|

| 以 Canon EF 11-24mm f/4L USM 於 11mm 拍攝。 |

|

| 以 Sigma 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM 於 12mm 拍攝 |

濾鏡需後置

入手新鏡後,不少用家都習慣同時為配上一片 UV 濾鏡,保護鏡頭的前組以防意外刮花。不過由於 EF 11-24mm f/4L USM 採用了突出前組設計,鏡頭只支援後插式濾鏡,幸好內置遮光罩已起了一定「防撞」作用。鏡頭前組於變焦期間會稍為前後移動,11mm 時伸出最多,而 18mm 左右則會略為縮入鏡筒,而透過 IF 內對焦設計,鏡頭對焦期間前組並不會移動。利用超聲波 USM 馬達推動加上超廣角鏡頭先天對焦行程較短的特性,EF 11-24mm f/4L USM 配合 EOS 5D Mark III 對焦可算迅速,而雖然最大光圈只有 f/4,光線不足鏡頭亦少有出現搜尋問題。

|

|

| 鏡頭提供同級中最廣的 11mm 超廣角。 | 變焦環位於鏡尾位置。 |

|

|

| 前端為手動對焦環,支援 FTM 全時手動對焦功能。 | 鏡身唯一的切換鍵的 AF / MF 控制。 |

|

|

| 設有對焦距離窗,最近對焦距離為 0.28m。 | 鏡頭使用後插式濾鏡。 |

鏡身設計重視細節

作為一支頂級 L 鏡,鏡頭具備防塵防水滴設計已是基本,想不到於鏡身其他的設計上,亦相當重視細節。當中筆者最欣賞的便是鏡頭專用的鏡蓋設計,可配合遮光罩的一條坑槽緊扣鏡身,減少攜帶期間鏡蓋意外鬆脫的機會,另外鏡頭於遮光罩底部並設有一個不起眼小平面,防止鏡頭於桌面等平滑表面滾動,設計頗算細心。

|

|

| 內置遮光罩,內層用上了防反光的消光設計,而近頂端則有一條供鏡蓋扣緊的坑槽。 | 採用專用鏡蓋。 |

|

|

| 遮光罩底部特別設有一個小平面,以防鏡頭放置時意外滾動,設計頗算細心。 | 鏡頭於日本製造。 |

|

|

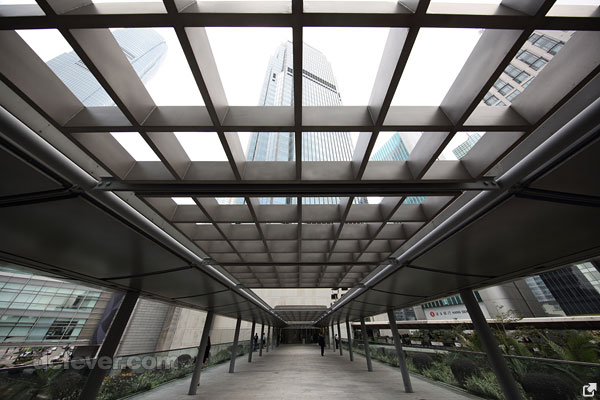

ISO 100、f/6.3、1/160 配合線條,鏡頭可營造出強烈的透視感,這亦是 11mm 最為吸引的地方。 |

超廣角構圖宜有前有後

使用 EF 11-24mm f/4L USM 的時候,很多時會不經不覺將焦距轉至 11mm,超廣角的視覺衝擊固然是吸引,但由於畫面「所見」大多,有時候反而會令相片構圖失去重心。要如何營造空間感令畫面更加立體?大家不妨留意一下前中後景的安排,以建築拍攝為例,便可以前景馬路作為引導線,而天空則作為後景陪襯,令相片看起來更有層次。