比 Sony E 版本輕 21%

其次是外觀,Sony E 版本採用全黑色設計,「紅綠藍」三間標誌及「APO-LANTHAR」字樣位於鏡側、貼近前端位置,VM 版則印在鏡頭正面,鏡頭最前端亦換上銀色金屬部件,形象更顯鮮明。另一方面,Sony E 版本提供靜音光圈環,避免拍片時製造噪聲。不過,功能較少似乎也有優點:Sony E 版本重量達

364g,但 VM 版本只有 288g,足足輕了 21%。

▲VM 版本只有 288g,比 Sony E 版本足足輕了 21%。

其實兩個版本的最大分別是,Sony E 版本設有電子接點,可以配合機身,享用更多輔助及後製功能,包括:回傳 EXIF 拍攝數據、支援機身 5 軸防震和數碼修正功能,甚至在轉動對焦環時自動使用對焦放大功能,將手動對焦的不便盡力減到最低。畢竟要在細小的觀景窗上作手動對焦,雖然有峰值顯示功能輔助,但要求焦點精準的話,還是需要依靠手、眼協調,分毫不差地調校對焦環的位置。

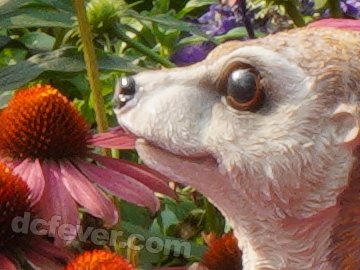

▲ISO 200、f/2、1/400s

影像中央極高的銳利度有助增強立體感,讓主體顯得更突出。

另一方面,APO-LANTHAR 50mm f/2 Aspherical VM 雖然有 APO 雙重消色差鏡片提高影像銳利度與色彩還原度,但暗角還是相對明顯,而且在強烈逆光之下仍有機會出現紫邊。在大光圈之下的暗角還導致另一問題:測光偏差。本來鏡頭的明暗反差已經偏高,再加上暗角(中央光亮、邊緣較暗),當拍攝淺色主體如:花朵或建築物,很容易就會過度曝光。根據今次測試經驗,用最大光圈拍攝,通常要減 1 級左右的曝光,拍攝淺色主體時甚至需要減 2 級曝光。

▲ISO 400、f/2、1/2,000s

拍攝當日密雲,天色偏灰暗,但在最大光圈之下,主體彷如打了燈的感覺。雖然跟模特兒有一段距離,但清晰景深範圍大概剛好夠覆蓋模特兒的身體,而且中焦位置細節非常清晰。

解像力測試(配合 Sony A7R IV 拍攝)

|

|

| ▲測試原圖 | |

|

|

|

|

| ▲f/2 | |

|

|

|

|

| ▲f/2.8 | |

|

|

|

|

| ▲f/4 | |

|

|

|

|

| ▲f/5.6 | |

|

|

|

|

| ▲f/8 | |

|

|

|

|

| ▲f/11 | |

|

|

|

|

| ▲f/16 | |

短評:測試照片以最右邊的動物公仔為對焦點,公仔距離鏡頭約 3 米。在最大光圈之下,中焦位置細節非常清晰銳利,色彩亦濃艷,觀感十分討好。隨著光圈逐級收細,成像的銳利度會繼續提升,直至 f/5.6 到達頂峰,其後便慢慢「放軟」。紅花(見放大圖) 大約也位於置焦平面上,其畫質表現跟動物公仔近似,到 f/5.6 到達最高峰。前景中的黃色菊花隨著景深增長,逐漸變得清晰,但以 f/11 畫質為最好。遠景中的菱形金屬裝飾也有類近表現,但比較實拍照片,f/11 與 f/16 的畫質接近,難以看出分別。

日間散景比較

|

|

| ▲測試原圖 | |

|

|

| ▲f/2 | ▲f/2.8 |

|

|

| ▲f/4 | ▲f/5.6 |

|

|

| ▲f/8 | ▲f/11 |

|

|

| ▲f/16 | |

短評:在大光圈之下,散景光點雖然不大,但仍算柔和、討好。留意在最小光圈(f/16)時,部分散景光點變成「冬甩」狀,而且中間還有一個光點。不過,除非放大「聞相」,否則整張照片看的話,其實不容易察覺到這個中間光點的存在,甚至也會太覺得散景光點變成「冬甩」。