文:Owen

在 YouTube 上最近流傳的一段 BBC 檔案影片,帶我們回到 1974 年的倫敦,走進一家已近乎消失於歷史的相機品牌——Gandolfi Camera Company。這家由 Louis Gandolfi 於 1888 年在南倫敦創立的老字號,相機全靠人手打造,以大片幅皮腔相機聞名,見證了從維多利亞時代到二十世紀末,英國工藝精神的傳承。

▲創辦人之子 Fred Gandolfi

當時,菲林相機早已進入工業化生產年代,但 Gandolfi 家族卻堅持以木材、黃銅與皮革組裝相機,延續傳統。影片裡的主角,正是創辦人之子 Fred Gandolfi,滿口濃厚倫敦口音的他,一邊帶著 BBC 記者參觀工場,一邊展示如何為顧客訂製相機。

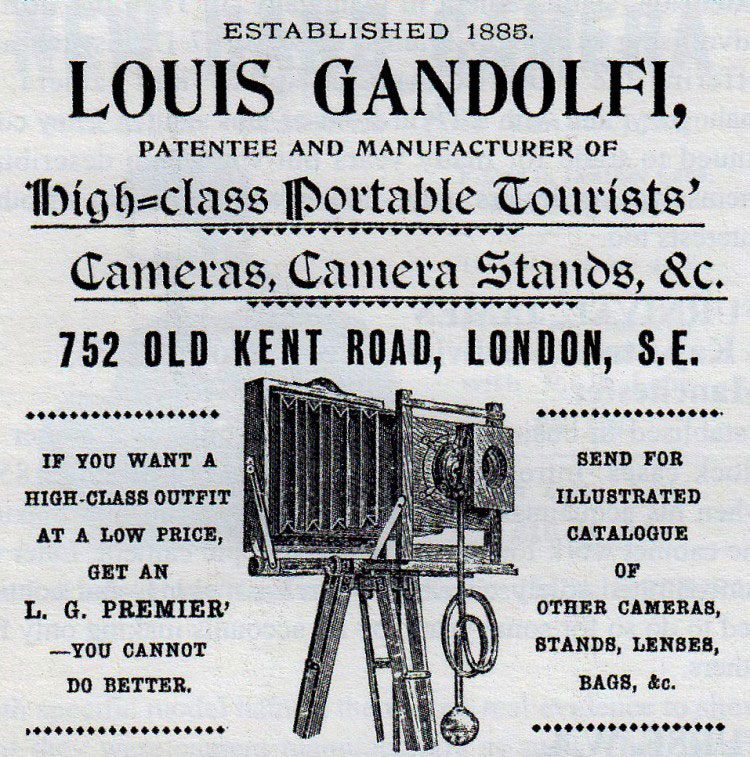

▲Louis Gandolfi

他笑說:「如果我無法想像客戶想要的樣子,就會有點亂陣腳。但只要多想一想,就能在腦海裡看見那個人怎樣用相機,然後一切就順理成章了。」那份手藝人式的自信與謙虛,幾乎可以聞到木屑香味。

影片中,Fred 指著一塊剛刨平的木板說:「最難的部分是底板。」他親手製作每一塊相機底座,為不同尺寸的相機——從 5 x 4、10 x 8,到 15 x 12 吋度身打造。Gandolfi 的相機結構精密,底板需嵌入黃銅加固裝置,而 Fred 使用的工具名字同樣充滿老味道——例如「老太婆的牙齒(Old Woman's Tooth)」與「固定鉗(Holdfast)」。

▲Gandolfi Camera Company 早年時的廣告

「這些都是靠手感的工夫」Fred 一邊用鑿刀示範,一邊說道:「推的時候手指還要向下壓,否則一下子鑿深了,整塊木就報銷。」

他向 BBC 記者透露,一台 Gandolfi 相機出廠前要經過 10 種工序,包括金屬加工、木板刨磨、摺皮製作、上漆及「法式拋光(French Polishing)」等。每一個步驟都由不同的工匠負責,沒有任何流水線式生產。雖然影片於 1970 年代拍攝,不過工場的製作方式依然彷如停留在愛德華時代(1901 年至 1910 年)。

到了上世紀七十年代,大片幅相機早已被視為古董,但 Gandolfi 的顧客卻五花八門,由商業攝影師、時裝攝影師、建築師、考古學家、風景攝影師,甚至警方都有,因為他們相信這些木製相機能帶來獨特的影像氣質。

BBC 的鏡頭記錄下這間倫敦小工坊的聲音:木槌叩打、黃銅碰撞、膠皮摺合。每一聲都像是一種節拍,提醒人們攝影曾經是一門「用手製造光影」的工藝。

在影片結尾,Fred 指著一台完成的相機,語氣忽然變得詩意:「這台相機,我永遠不會用它來拍照。因為那是為了守護我的自信——當有一天我的手開始顫抖,技藝衰退時,它將提醒我,我的一生都握在這雙手裡。」

在這個 AI 影像橫行、攝影被壓縮成「一鍵生成」的年代,重新看見 Fred Gandolfi 用手打磨木板的畫面,彷彿提醒我們:相機不只是工具,而是人與時間之間最誠實的對話。

來源:PetaPixel