十多年前,我獲贈一本名為《街坊老店》的紀實攝影集。適逢那時候,我參加了由「文化葫蘆」舉辦的油麻地導賞計劃。為了在帶隊時講解更清晰,並加深自己對這區的認識,我經常拿着攝影集拜訪區內老店的負責人,藉此聆聽更多關於油麻地的故事。

在眾多同區的老店中,「炳記銅器」的名字應是最為「響亮」。那些年,炳記所有銅器都由三位老師傅「日打夜打」製造。咸美頓街多年「呯呯、嘭嘭」之聲不斷,可說是全因炳記而起。

記憶

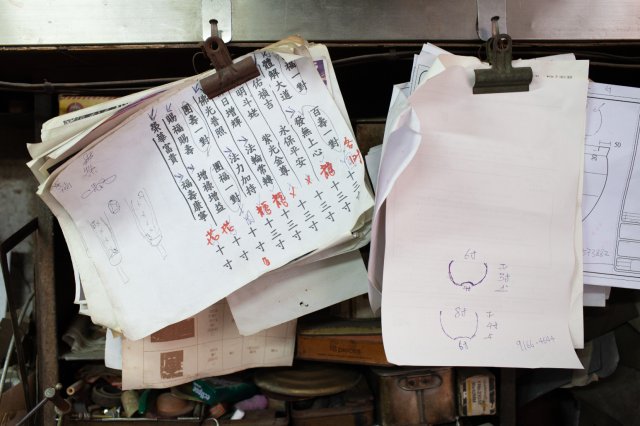

十年前的某日我首次拜訪炳記。那日天氣悶熱得很,除了陸氏兄弟外,還有輝師傅。小店既沒有窗,也沒有空調,三人雖然汗流狹背,但他們依然很專注眼前的工作。我不敢打擾他們,遂靜靜地在一旁拍攝。

老店的面積不算大,四處放滿了形形式式的銅器。在不銹鋼及塑膠仍未流行的年代,銅製器具是大眾生活的必需品。不論是紅棕色的純銅水杯,還是金光閃閃的黃銅水煲,相信是上一代港人的集體回憶。

抬頭看那金漆招牌,褪色的油漆彷如行業興衰的側面寫照。位於正中的圓形石英鐘,它好像一位掌管時間的智者,多年來不眠不休地在觀察及記錄炳記的故事。古老時鐘、懷舊銅器、三位老師傅及此起彼落打銅聲,編織出一幅老香港的生活寫照。

「唔好意思,要你等咁耐。」強哥剛完成手上的工序,過來與我打招呼。

「六、七十年代,油麻地有二、三十間銅器舖。嗰時未有不鏽鋼,水杯呀、水煲水壼呀,甚至涼茶店用既葫蘆壼都係用銅做,真係打到冇停。」強哥笑說。

「之後其他物料開始取代銅,我地就開始打造佛具。」簡單幾句說話,道出銅器需求的轉變。

三位師傅憑着出色的手工、誠懇的態度,以及堅毅的精神,帶領「陸炳記造」的銅器在變化急速的香港生存至今。

十年

時間猶如白駒過隙,已有十年時間沒有到訪炳記。最近不同媒體均報導陸氏兄弟有意退休,這日剛好不用上班,於是再到油麻地探望兩位師傅。

由彌敦道轉入咸美頓街,緩步走向炳記。舖頭的擺設依舊,可是打銅之聲已成絕響。店內的銅器大多已被搜購一空,只餘下幾隻剛成形的銅杯,等待打磨拋光。今天早上的客人不多,難得可與強哥坐下來傾談半小時。

「強哥,真係打算唔做?」我問。

「唔做喇。阿哥今年87歲,我都80,大家對眼開始睇嘢唔清楚。賣晒所有貨,做埋最後既訂單就結業。」強哥淡然道。

「咁多年心血,你同樹哥捨得?」

「唔捨得都冇辦法。呢一行要淘汰,都係時候喇。」強哥說來有點唏噓。

「會唔會開班授徒,將呢門工藝傳承?」

「無謂害人啦,係咪?」強哥打趣向我說。

兩位「銅匠」為人親切誠懇,一生堅毅刻苦地打造銅器,令我敬佩萬分。可惜隨着炳記的大門逐漸關上,消失的不單是一門手藝,上一輩的香港精神也隨風而去。