怎樣的城市,便有怎樣的建築。

建築可反映一個城市在某時期的歷史文化和社會價值。了解建築背後的設計理念,有助我們一探當年的社會環境。

我手影我心

香港是彈丸之地,寸金尺土人所共知。身處這地,我們對於拆卸、重建及發展的規律早已習慣。一幢幢的老舊建築物,很多時因為城市的拓展而無法保留。部分別具歷史意義的建築也許能夠倖存,但把它們改建成高消費的娛樂場所,或是被活化成與本體有頗大差異的「新」建築物,又是否符合大眾對保育的期望?

近年香港景物急遽改變,要傳承本土文化,單靠現時的政策顯然不夠。在時代輪替的洪流下,自己的城市惟有自己保育。

我選擇以相片來保留我們的歷史。攝影讓我與城市重新連結,從而認識這片滄海桑田的過去。香港能有今日的成就,沿路走來着實不容易。

我攝故我在

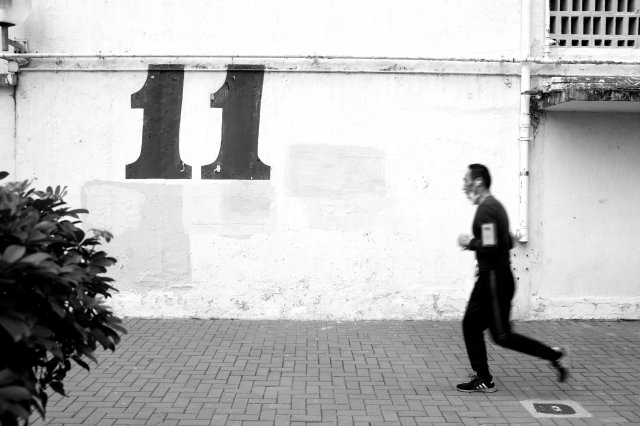

就像眼前的石籬第10和11座,這類徙置大廈在香港的發展過程中,曾肩負着重要的角色。

50年代初,大量難民從內地南下。新移民如潮水湧入,但港英政府並沒有因人口急升而制定安置政策,房住問題全憑市民「自決」。當時香港並未有任何公營房屋,經濟條件較差的移民只能在山邊搭建或租住沒有水電供應的寮屋。

然而所有寮屋區均沒有規劃,這些在山邊僭建的鐵皮屋,基本的生活設施如公廁、水龍頭統統缺乏。居民要花錢向有水井的村民購買食水,每日要在崎嶇不平的泥路上挑著盛滿水的水桶回家,生活環境異常惡劣。

此外,寮屋居民多使用柴枝、紙板或火水作燃料。房屋的建材一般都是易燃物,令寮屋區成為祝融經常到訪之地。若非1953年的石硤尾大火,令5萬多人失去家園,港英政府也不知何時才願意介入香港的房屋事務。

「物極必反、否極泰來」。石硤尾火災清楚地讓政府知道不能再迴避寮屋問題。社會已不能再接受寮屋區帶來的潛在風險,有必要不惜一切去解決這問題。政府遂於1954年成立徙置事務處,負責安置寮屋居民、清拆及巡查寮屋,為制定公屋政策踏出重要的第一步。

香港正在浴火重生。

除興建徒置區安置寮屋及受天災影響的市民外,政府亦成立屋宇建設委員會立,為白領階級建造較優質的廉租屋邨。政府對公屋的要求,重視數量之餘也開始注重質素。70年代推出的「十年建屋計劃」,旨在為市民提供有獨立設施的居所,進一步優化公營房屋的規劃。經過二十多年演化,普羅大眾終於有了安身立命之所。香港能夠經濟起飛,實與穩健的房屋政策息息相關。

剎那永恆

現時全港最後3幢徙置大廈,除美荷樓就只餘下石籬第10和11座。踏入2023年,這兩幢大廈已「時日無多」,隨時被圍封。

我曾向石籬二邨的辧事處申請進入大廈拍攝,可惜職員以清拆工程已展開為由,婉拒我的請求。我也試過向房署的公共關係組求助。他們跟我說,如果早一年申請,相信可以獲批,但現在為時已晚……

縱然心有不甘,但沒法進入大廈內拍攝似乎已成事實。

惟有換個方向,在兩幢大廈的外圍拍攝吧。不論是週末的下午、下着大雨的時候、寒冷的冬天、寂靜的夜晚等,我也嘗試去記錄。

然而剎那光影,真的能帶來片刻永恆嗎?

我們的故事未說完

「還能做什麼呢?

我連傷感都是奢侈的

我一想念你就那麼近

但終究你都不能

陪我回不去的遠方」

城市發展是必然的,清拆重建也是必須的,否則城市便不會進步。趁身邊的舊景物還在,我們應該好好珍惜,為這些事物多作記錄。我城的故事能否傳承下去,新世代能否再次與香港連繫,或許是我們「城市遊踪者」的一項任務吧?

別等到失去一切後,才後悔沒珍惜過身邊的景物。