六月初的某天,下午一時,驕陽似火。

站在城門谷公園最底層池塘的旁邊,彷彿感覺到有人正在用蒸汽熨斗熨衣服;又濕又熱的氣息,瀰漫四周。一時手癢,拿出機背屏幕取景器,嘗試用那放大鏡聚焦陽光,看看能否燒着地上一塊枯葉。然而只試了幾秒鐘便放棄,一來意識到行為有縱火之嫌,二來聚焦點實在太光亮,眼晴吃不消。

多年前曾發表拙文一篇《荷塘日當午》,解釋為何喜歡於中午時份,烈日當空之際拍荷,文中道出人少清靜是主要因素。其實除此之外,光線「正」亦是重要誘因。

「正」字加了引號,因為有兩個解釋。首先是指光向;時近正午,陽光兜頭兜腦由上而下地照射。其次是說光的質素夠靚、夠好意思。首個解釋應該不存異議,那是明顯的客觀事實。至於第二個,則屬見仁見智的主觀考量。對於小弟而言,既然是自家選擇,當然認為是仁智二盡。

不少的拍攝題材,都有強光拍攝禁忌。人們認為強光拍攝得到的效果,要麼主體太亮,要麼反差過高,總之就是不好看。夏日中午的陽光,亮度超強是肯定的,站在荷塘旁邊舉目一望,荷花都是處於上烤下蒸的狀態,因而亦予人不宜拍攝的感覺。然而那只是錯覺。強光照耀之下,景物是否好看,還要看光向。

除非是居高臨下的俯拍,或者航拍,否則的話,中午時份拍荷,遇到的主要是頂光。OMG! 強烈頂光拍攝,不正是大忌嗎?答案是要視乎情況,視乎對像。強烈頂光拍人,對比強烈,陰影濃重,再漂亮的容顏也會被光影畫得花斑斑的,確實難以討好,不易處理。然而荷花不是人,觀賞角度絕對是另一回事,光線的運用,當然也可以有另一套路。

拍荷無懼頂光,有先天合理因素。荷花大都是朝天生長,當光線從天而降,鏡頭又大致水平指向拍攝,拍出來的效果,其實與側光相若。可不是嗎?平時說的側光,就是從左或右照向主體,與正對主體的相機成九十度角;換作頂光,仍是九十度角。如此光照,拍荷不單只不成問題,反而更容易拍出立體感,拍攝荷苞尤其見效。

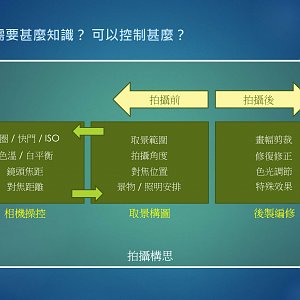

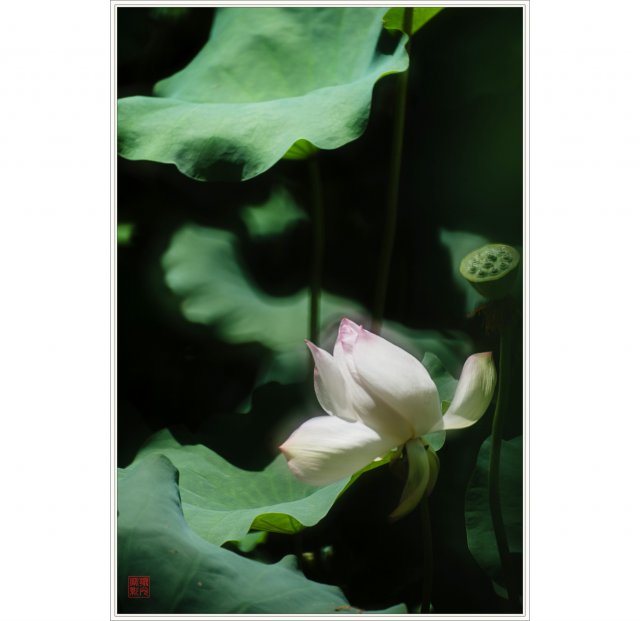

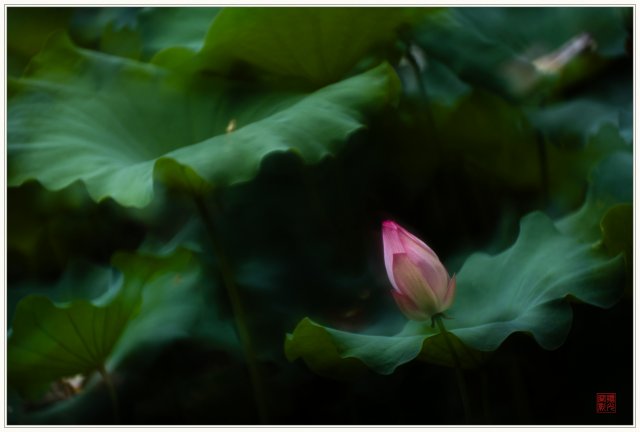

兩組連拍,攝自城門谷的「中塘」。「中塘」的特點,是荷塘水面與岸邊小路接近,荷花的生長高度與視平相若,隨手舉機拍攝,頂光光向與鏡頭指向大致就是九十度角。上面一組,頂光為荷苞塑造出極佳的立體感與質感。下面一組,強烈頂光照射下的荷花與荷葉,呈現出透光、反光、漸進光等多式多樣的光效,再刻意加上遠近景物形成的景深效果,畫面的質感顯得更為豐富。

不拍荷苞,拍攝盛開的荷花又如何?很多拍友不是喜歡逆光拍荷,為求拍出「寶蓮燈」效果嗎?炎夏中午的陽光,猛列無比,只要荷花是盛開的,花瓣是展開的,要打出明艷照人的「寶蓮燈」,話都冇咁易;雖然與晨昏陽光中拍到的相比,感覺略有不同,但效果卻是不惶多讓。

強烈頂光拍攝荷花,固然有其獨特優勢,然而小弟更鍾情於如此光照下的荷葉。多得猛烈的陽光,既能打出對比強烈光影,亦能穿透翠綠的荷葉,照出通透的明亮;無論是質感與色彩,都顯得豐富多樣。一般而言,通透明亮的青蔥翠綠惹人喜愛,拍攝比較容易。至於光影造成的強烈對比,由於會在畫面呈現出非常明確的形狀,拍攝需要謹慎處理。重點是要留意光影呈現出的形狀,在畫面中會起到怎樣的作用。這方面,不善用光,又或者心目中只有實物者,尤其需要留意。

通透的翠綠,色彩固然討好,亦有助營造荷塘氛圍。

光影塑造出的視覺形狀,往往比實物本身的形狀更具份量。遇到此等情況,構圖拍攝,當然有需要將光影形狀納入考慮之列。

值得一提的是,一年四季之中,夏季天氣最為反覆無常,即使只是中午前後短短的兩三小時,便可以遇上數不清的陰晴交替,甚至送上幾陣驟雨也不足為奇。如此急速多變的天氣狀況,以及光照條件,致使「中午不宜拍荷」的論點,更缺立足之地。

城門谷公園的荷塘不大,即使將上、中、下三個池塘,荷花種植面積加在一起,也未必比得上前篇拙文《天賜塱原。早餐 A》介紹過的塱原中較大的某一個。然而每個荷塘地形環境不同,栽種品種相異,自有其值得欣賞的獨特之處。本文選用的照片,是來自一次時近中午的兩個多小時拍攝,然而當中呈現的多樣性,卻足以自成體系,絕對不輸荷塘面積大上 N 倍的塱原。

相關文章 -

荷塘日當午

天賜塱原。早餐 A

荷光初現

夏荷再記。天公造美

夏荷又記。凡人閒語

夏荷小記。煩人密語

騙子是怎樣煉成的?城門谷初荷

夫復荷求

情歸荷處

塘畔偶然留小景,荷花那復計東西

攝光寫影 -

www.pageposer.com.hk

www.facebook.com/pageposer